近畿圏におけるマンドリンからクラシック・ギターへの発展史

1913年 - 1974年

🎶 [1] 初期の芽吹きとマンドリン文化の定着(1910年代〜1920年代)

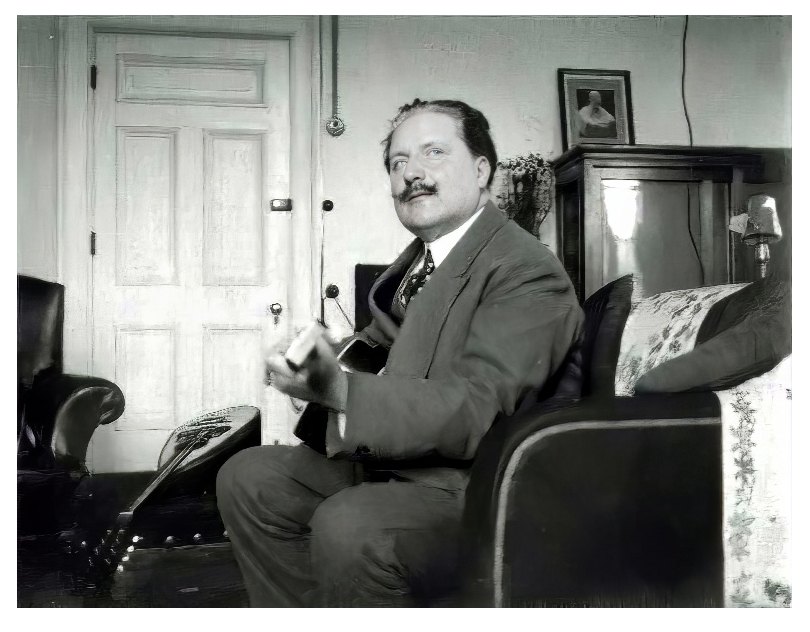

アドルフォ・サルコリ (1867-1936)

[挿画出典]:茨城大学教育実践研究40(2021),37-50/サルコリの音楽家教育思想に関する研究

- 丸山徳子から、三浦環、鶴田昭則、丸山洋子への流れを手掛かりに、フレーベルの「父性」に関する考え方を射程に入れて-

(マンドリンを弾くサルコリ:丸山洋子氏提供)P.40挿画

📆1913年、アドルフォ・サルコリらによる音楽会が京都・大阪で開催され、ヨーロッパ音楽の香りが関西に広がり始める。

📆同年、サルコリ&東京マンドリンクラブ[田中常彦・佐藤信忠・間野真太郎(マンドリン)]が大阪・神戸・京都を含む演奏旅行を行い、マンドリン音楽が関西に浸透する契機となった。

📆同志社大学では1918年に富岡勇吉(後の富田勇吉)がSMD(同志社マンドリンクラブ)創設期に活躍。

📆1920年代には松井竜三率いるイル・ドマーニ・マンドリーニ・オルケストラがギター演奏会を開催し、マンドリンとギターの融合が始まる。

川瀬晃らによるギター独奏・二重奏も大阪・京都で頻繁に行われ、ギターが演奏会の中心に登場し始めた。

📆1923年には帝国ホテルで開催された第1回マンドリン合奏団コンコルソで同志社大学マンドリンクラブが優勝し、関西のマンドリン文化の実力を示した。

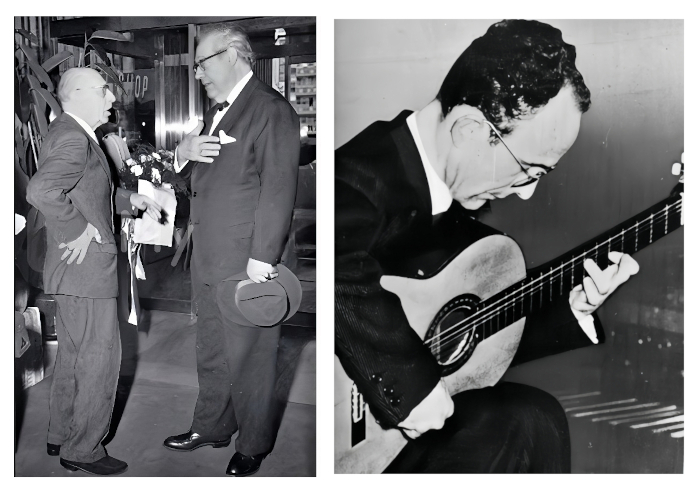

📆1929年(昭和4年)11月 アンドレス・セゴヴィアを関西に迎え、大阪に於て関西連合RMG誌友歓迎会が開かれている。

名古屋、京都、大阪、神戸、山口、下関の同好者が60名参集し盛会だったとある。

👨

『この時代はマンドリン合奏中心であり、同志社大学を中心に、富岡勇吉(後に富田勇吉)、堀清隆、熊谷忠四郎、益戸銈之助が活躍しており、ギターとしては川瀬晃・石川俊二が活動した。

川瀬晃については三重県桑名市出身で中野二郎が1923年、24年頃桑名市のマンドリン同好者指導に赴いた折にうわさを聞きつけている。

川瀬は当時、大阪の住友肥料に勤め、松井竜三を中心とするクワルテット・プレットロ・ドマーニに所属し、ギター独奏に重点を置いていたという。

中野二郎は彼(川瀬)の住所を知り、交友が始まったようである。

※下記記念写真は名古屋に川瀬を招聘し独奏会を開催した写真である。

1925年(大正14年)5 月22 日『川瀬晃独奏会』名古屋で初めての独奏会

[前列左より]:3人目 伊藤弁護士、川瀬 晃の母、中央 川瀬 晃 (大阪の住友肥料に勤務)、7人目 中野二郎、右端 河合 博

[後列左]:景文堂 主人

[後列右]:ミハエリス教授 (名古屋医大講師)

[*挿画]:digitalguitararchive/1959-47-ギターの友/P.11

👨

1929年 セゴビア第1回来日で11月1日(京都市公会堂)、2日(大阪朝日会館)、4日(神戸基督青年会館)に、関西で演奏会が有った。

下記写真は11月2日『関西連合RMG誌友歓迎会』というRMG誌(宮田政夫・田中常彦が発刊:「マンドリンギター評論」)の誌友によりコンサート後に歓迎会が開かれた際のスナップで向井 正が武井守成あてに持ち帰られたものである。

「名古屋、京都、大阪、神戸、山口、下関の同好者参集するもの60名仲々の盛会でした。」と記録されている。

1929年(昭和4年)11月2日 アンドレス・セゴヴィアを囲んで 大阪朝日会館

村上三郎・貴家健而・深川義圀(神戸黎明)・伊藤鉅寒(エトワール)・アンドレス・セゴビア、ストローク(マネージャー)

・荻原広吉・富田夫人艶子・小泉(名古屋DRLR)・富田勇吉・湯崎敬二(下関)・松井龍三・向井正(RMG)・片野実雄

[*挿画]:https://www.digitalguitararchive.com/category/articles/locations/japan/page/2/ 07-01-Study-of-Mandolin

🎼 [2] 関西ギター演奏文化の確立(1930年代)

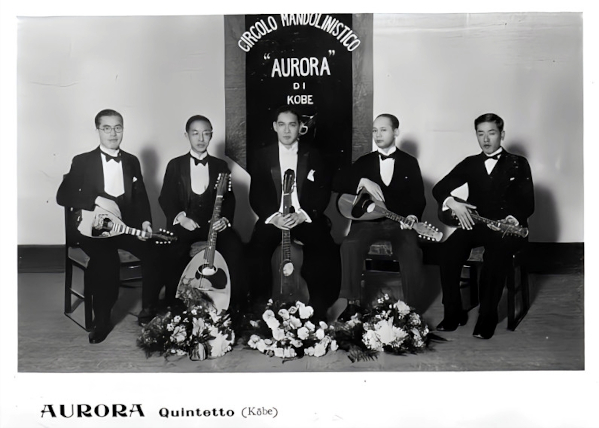

1932年 月村嘉孝「黎明マンドリン・クインテット」Aulora再編成

1932年12月3日「黎明マンドリン・クインテット」再編成演奏会 12月3日於神戸、12月8日於大阪

[*挿画出典元]:digitalguitararchive/ARMONIA 1932 No.31

📆1931年-1932年、マンドリン・ギター雑誌「楽友」が、京都帝國大學フイルハーモニックソサエティの祖である「貴家健而」氏により発刊される。

マンドリン団体を中心として関西地区の広報活動を実施し、自らは指揮者としてマンドリニスト・ギタリストとしても活動する。

📆1931年、富田勇吉が「富田マンドリン・ギター研究所」を設立し、同志社・龍谷・京都女子師範などのマンドリンクラブを指導。

NHKでの放送も始まり、ギター独奏・五重奏が広く紹介される。

📆1932年12月に月村嘉孝(神戸市)が 黎明マンドリン・クインテット 『 AULORA Quintet』を 再編成する。

📆1934年には縄田政次がマンドリン合奏団・教授所開設する。

📆1936年には京都YMCAギタークラブが発足。

溝淵浩五郎や川瀬 晃らが大阪・神戸で演奏会を開催し、ギター演奏が市民文化として根付き始める。

📆1939年には西日本ギター連盟[*註1]が結成され、大阪・京都・神戸の代表者が理事に就任。

神戸高等音楽学院も創設され、ギター科が設置されるなど教育体制も整備された。

1937年6月 溝淵浩五郎の来阪

[*左側より]左2人目:溝淵浩五郎(1911-1967)・斎藤太計雄(1904-1983)・近藤恒夫(1916-2004)・右端:西森正治(1914-)

[*挿画出典元]『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

👨

「マンドリン・ギター雑誌「楽友」の編集は「鳥井諒二郎」(京大出身のマンドリン愛好研究家で医師)があたり、活躍されている。

「京都YMCAギタークラブ」の演奏者として、安田千鶴雄・長谷川正夫・椿臼佐子・清田元章・出雲路朝子・松居信子・北川二郎、中山覚・長谷川正夫の記録が有る。

四国では、

「高知ギター協会」:中野政司・島崎美寿・丁野敏夫・楠瀬英生・片岡一郎・濱田信子・津野・中野政司・守屋信義・矢部功彦・長野努

「高松プレクトラム・ソサエティ」:ギター独奏/マンドリン独奏:西原 勝 指揮 西原 勝の記録が有る。

[*註1]1939年の「西日本ギター連盟結成」では大阪の富田勇吉氏と京都の中山 覚氏、神戸の深川敞正氏が連盟理事と決定されていた。

※このように少しづつではあるが、セゴビア第1回来日演奏会以後にギター独奏としての道が開かれつつあった。

然しながら、1941年(昭和16年)太平洋戦争勃発により、すべての活動が頓挫してしまった。

🎸[3] 戦後復興とギター団体の創設(1945〜1950年代)

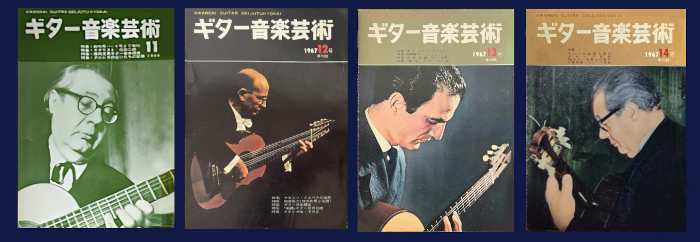

1949年11月20日(日) <第1回西日本ギターコンクール>

[ 後列左より ]:鳥井諒二郎・豊島文雄・中村敬三・大橋済・近藤恒夫・西原正雄・島重信・横山伝一郎・横野貫治・横野実・上田耕司

[ 中列左より ]:田中幾大・古谷要三・富本一夫・上田眞梨子・瀧岡敏郎・西林徳・池田幸哉・白井幸男・河合利男・堀川久雄・亀井孝志・丹村茂・田村敏雄・三好康訷(保彦)

[ 前列左より ]:佐々木政夫・吉村一夫・長井斉・[原久男・松井徳二・田村満・亀井和男・宮跡輝世]・中野二郎・月村嘉孝・縄田政次

📆戦後の1946年、縄田政次が合奏団を再結成し、放送・演奏活動を再開。

📆1947年には「大阪ギター協会」が設立され、近藤恒夫らが中心となって活動を展開。

📆1948年には「関西プレトロ協会(縄田政次、近藤恒夫、中野二郎)」が設立され、ギターとマンドリンの融合を推進。

📆1949年3月には教育用ギターの採用が決定され、縄田政次が「関西教育ギター教授会」を設立。

生野小学校では全国初のギター部が誕生し、教育現場にもギターが浸透した。

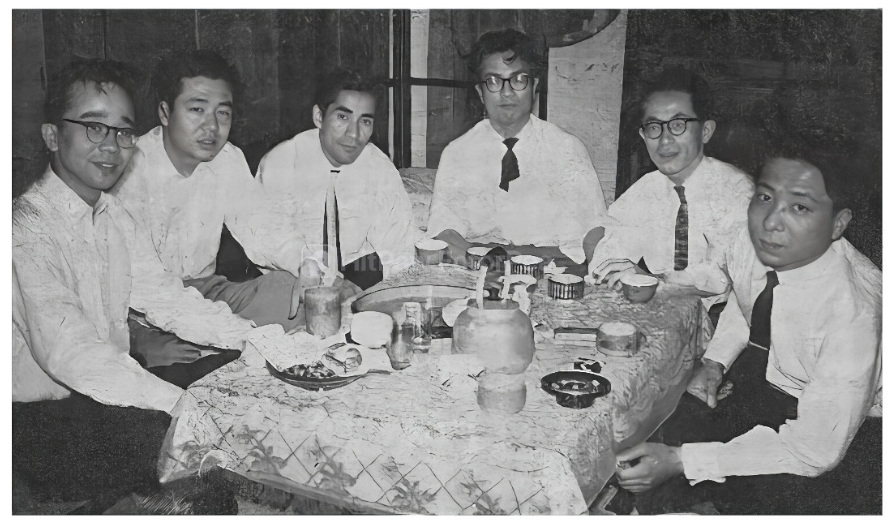

📆1949年11月に『第1回西日本ギターコンクール』が開催される。

📆1952年には「日本ギター教授者協会(NGKK)」と「日本ギター芸術協会」が設立され、近藤恒夫が雑誌『ギター芸術』を創刊。

関西ギター界の理論的・演奏的基盤が整備されていく。

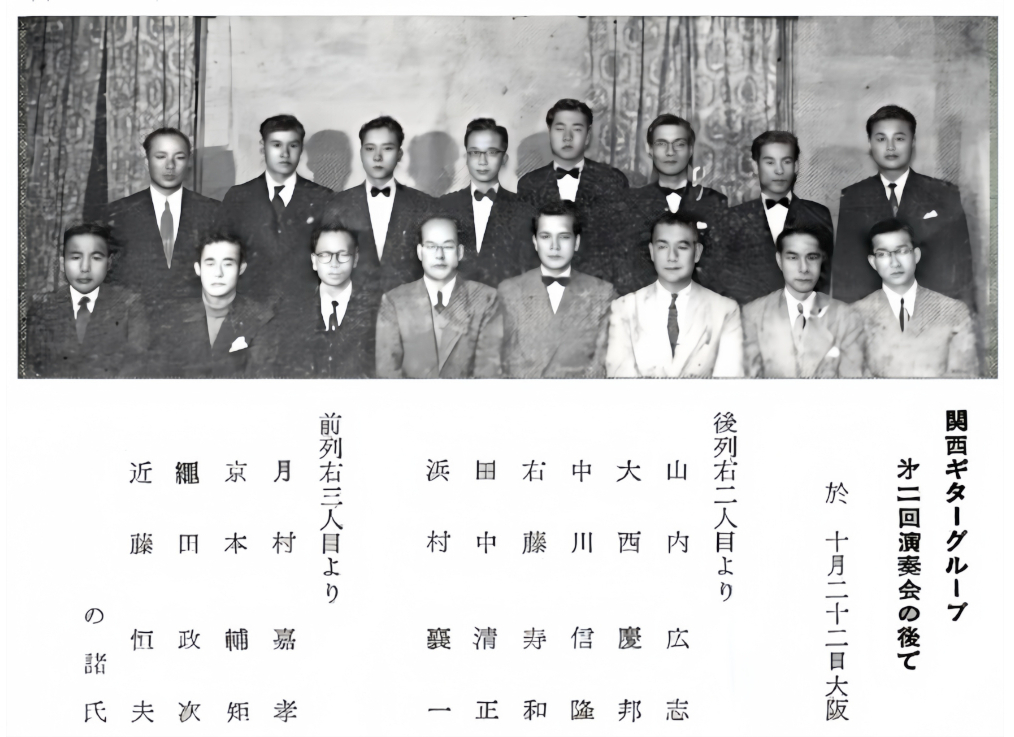

📆1954年、「関西ギターグループ」発足される。

[山内広志、大西慶邦、中川信隆、右藤寿和、田中清正、浜村襄一]

📆1956年 縄田政次東京リサイタル(特別賛助出演 比留間絹子)。

関西からギター演奏会進出の足掛かりとなる。

1958年 大阪市生野小学校ギター部

[*挿画]:digitalguitararchive/1958-05-No.15ギタルラ

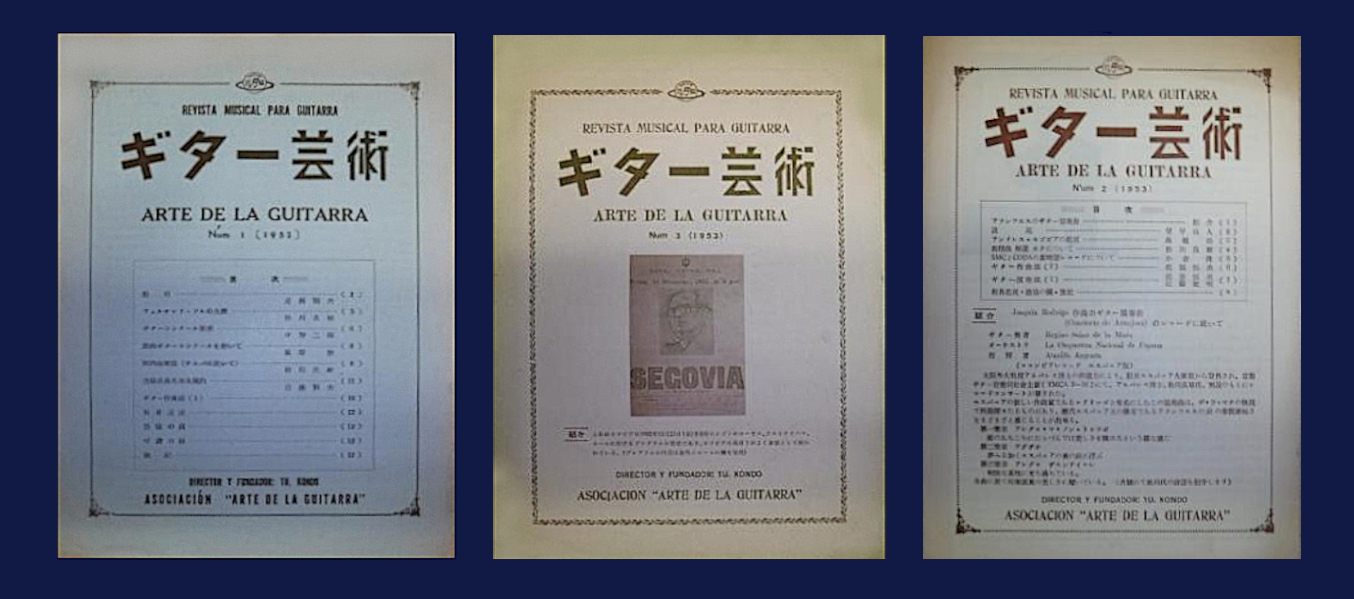

1952年発刊 『ギター芸術』出版社:日本ギター芸術協会(主幹:近藤恒夫)

1952年「日本ギター芸術協会」近藤恒夫 :「ギター芸術」を創刊する。 出版社:日本ギター芸術協会

<1952年ギター芸術No.1(12ページ)、1953年ギター芸術No.2(8ページ)、1953年ギター芸術No.3(12ページ)>となって居る。

執筆者として、近藤恒夫氏・月村嘉孝氏・中野二郎氏・高橋功氏・小倉俊氏・寿楽光雄氏・近藤敏明氏の名前が見受けられる。

[*挿画]:日本の古本屋/古書の旭文堂書店

1955年10月22日<第2回関西ギターグループ演奏会>

[演奏者]

1.右藤寿和:プレリュード五番ターレガ/プレリュード(涙/パバーナ/ムーア風舞曲/スペイン舞曲5番

2.田中清正:プレリュード(チェロ組曲より)バッハ/カンパネラ/演奏会用グランホタターレガ/

3.中川信隆:プレリュード1番ビリャーロボス/プレリュード3番ビリャーロボス/ノクターントロバ/ファンダンギロ トウリナ

4.大西慶邦:グランドソナタ(作品22)ソル/

5.山内広志:セレナータ・ブルレスカトロバ/ワルツ ポンセ/シャンソン ポンセ/ビボ・エ・エネルヂコ テデスコ

6.京本輔矩(賛助出演):パバーナ サンス/ガリアルダ ガリレイ/小麦畑にて ロドリゴ/ガートの変奏 カシネリ/ タランテラ テデスコ

👨

1947年「大阪ギター協会」:近藤恒夫(35歳)、横山 陸、近藤敏明、西森正治、松村葉子、中島文男らが設立する。

「日本ギター教授者協会(NGKK)」:近藤恒夫(40歳)、月村嘉孝(50歳)、ほかが設立する。

※1948年当時『ギタリスト名簿』

近藤恒夫(大阪府豊能郡)・縄田政次(大阪市阿倍野区)・谷口吉弘(大阪市阿倍野区)・西田二郎(大阪府北河内郡)・小松四郎(大阪府三島郡)・落合浩一(池田市)

月村嘉孝(神戸市)・上田耕司(神戸市)

豊島文雄(京都市下京区)・鳥井諒二郎(京都市上京区)

👨 ※1949年11月20日(日) <第1回西日本ギターコンクール>実施に当たっては、「上田耕司(神戸市)」氏の並々ならぬ努力が結実したもので、その努力に関しては、「ギタルラ誌」1950年11月号P.40に「上田さんの急逝」として小原安正氏が寄稿されている。[ギタルラ No.10 ]